|

Valcamonica,

terra di transumanze

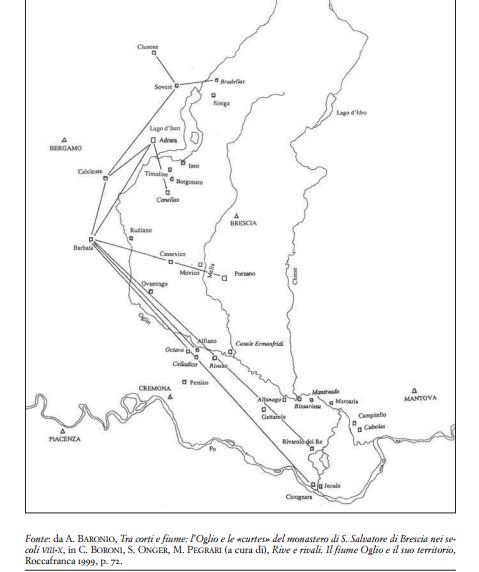

(12.12.19) L'associazione Festival del pastoralismo di Bergamo (che da pochi giorni ha deciso di chiamarsi Pastorialismo alpino ASP (associazione di promozione sociale) ha deciso, insieme all'associazione Codadilana di Malonno, con la quale è in atto da diversi anni una collaborazione, di celebrare proprio a Malonno, in Valcamonica, l'attesa proclamazione dell'Unesco che assegna alla transumanza il riconoscimento di "patrimonio immateriale dell'umanità". La Valcamonica è una valle alpina associata con la transumanza in modo particolarmente stretto. Non abbiamo, a differenza del Veneto, prove di una transumanza ovina in epoca romana o pre-romana. La presenza di centri di produzione laniera a Brescia e Piacenza potrebbe avere avuto alle spalle il rifornimento da forme di allevamento sia stanziali che transumanti (entrambe attestate in Veneto). Di certo la transumanza tra la Val Camonica e il Po è attestata nell'alto medioevo. A gestirla era il potente monastero di San Salvatore di Brescia.  Nel medioevo abbiamo numerose

attestazioni della presenta di transumanti camuni nella bassa pianura

lombarda. Ma, a partire dal XIV secolo scendono in pianura anche le

vacche. Gradualmente la transumanza bovina si differenzia da

quella ovina ed emerge qualla dei "bergamini", gli allevatori-casari

che hanno continuato la loro attività transumante sino a XX secolo. Che

questi "bergamini" venissero, oltre che dalle valli bergamasche, anche

dalla Valcamonica lo attestano i decumenti dell'epoca. Nel 1461 un

certo Antonio de Valcamonica, bergamino, stipula un contratto di

soccida con Francesco Maletta proprietario di un fondo a Galgagnano

(nei pressi di Lodi).

Il fenomeno dei bergamini si è esaurito nel XX secolo. Quelli della Val Saviore sono stati descritti dall'etnografo Don Morandini che fu a curato a Saviore dal 1918 al 1932. Così come quelli bergamaschi descritti dal Volpi negli stessi anni, i bergamini camuni ci appaiono portatori di una cultura ancora fortemente differenziata da quella dell'elemento contadino locale stanziale, legata (come nel caso dei "pecorai") a tratti "ancestrali". Il rito del salto nelle fiamme, l'abbigliamento di tono maschile delle donne, l'uso - comune ai "bovari" svizzeri, degli orecchini d'oro da parte degli uomini (sino a Novecento inoltrato), dipingono un quadro di cultura bergamina-pastorale, radicata nelle alte valli, quale deposito di stratificazioni culturali. Un vero patrimonio da studiare prima che vada disperso. Bergamino camuno (da A. Morandini, Folklore di Valcamonica. Leggende, tipi, usi, costumi, Breno, 1927)

I bergamini non provenivano solo da

Savione ma anche da Borno, dalle frazioni alte di Artogne, da alcuni

centri della media valle. Non vi erano bergamini in alta valle. L'alta

valle era regno esclusivo dei "pecorai". Pezzo, Precasagio ma anche

Vione e alte frazioni erano "paesi di pastori". Sarebbe un errore,

però, associare questa "specializzazione" a un'economia povera. Certo,

la vita del pastore era più dura di quella del bergamino che , in

inverno, disponeva - all'interno delle cascine della Bassa - di qualche

locale, di un focolare. Il bergamino si trasferiva in pianura quasi

sempre con la famiglia, quantomeno con una parte della famiglia, il

pecoraio, invece, più vicino al modello del "nomade" perennemente

vagante, in inverno non aveva spesso dei punti di appoggio fissi e si

muoveva alla ricerca di pascolo quasi senza soste, dormendo spesso

all'adiaccio e comunque in tuguri di fortuna. Non tutti i pastori,

però, seguivano questo modello che appare tipico dei pastori dell'alta

valle (M.

Berruti, G. Maculotti, Pastori di

Valcamonica, Brescia, 2001; F. Bertolli, D.M. Tognali, La transumanza invernale delle greggi

dall'Alta Valcamonica alle rive del Ticino, Lonate Pozzolo,

2008; M. Berruti, G. Maculotti, Pastorizia

nelle Alpi, Pontedilegno, 2019).

Quelli di Cevo, detti barólcc, come ci informa Andrea Belotti (A.Belotti, I Barólcc de Séf, Breno, 2009), scendevano spesso in pianura con la famiglia viaggiando con un carretto trainato dall'asino (i bergamini, utilizzavano cavalli e muli). Il pastore alloggiava in qualche cascinetta o casa rurale e praticava il pascolo in un raggio tale da consentirgli di non allontanarsi troppo dall'alloggio.

casa rurale e praticava il pascolo in un

raggio tale da consentirgli di non allontanarsi troppo dall'alloggio. A

completare il panorama delle transumanze camune si deve ricordare anche

la transumanza specializzata con le capre. Va distinta da quella dei

"pecorai" (che tutt'oggi mantengono non poche capre per fungere da

"balie" per agnelli orfani o di parto gemellare o figli di madri con

scarso istinto materno , poco latte, mastiti ecc.). I caprai

transumanti avevano solo capre. Non si trattava di greggi numerosi

(data la difficoltà di tenere "disciplinate" e intruppatre le capre),

da di poche decine di capi. Essi si trasferivano intorno a Brescia

(analogamente come facevano i caprai transumanti dell'alta val Brembana

che raggiungevano Bergamo e Milano) nel periodo primaverile, quando le

capre erano "fresche" e gli abitanti delle città o dei centri ad essa

vicini, desideravano consumare latte di capra quale "medicinale".

Il latte di capra era munto e venduto fresco in mezzo alle strade o

anche a domicilio, davanti alle case dei più abbienti. Della

transumanza caprina camuna non si è ancora scritto ma varrebbe la pena

farlo. Conosciamo alcuni

cognomi di famiglie di caprai transumanti: Casarotti, Spavetti che -

come altri transumanti - si sono poi stabilite definitivamente in

pianura.

Una storia di lungo periodo La Valcamonica, non va dimenticato parlando di Unesco, è stata, con le sue incisioni rupestri, il primo sito Unesco italiano. Le incisioni comprendono molte suggestive scene pastorali. Ausilio Priuli, però, l'archeologo esperto di incisioni rupestri camune al convegno di Malonno parlerà di aspetti che consentono di ricostruire, in modo indiretto, i primordi delle attività pastorali e dell'uso del territorio in epoca preistorica. Tra l'altro parlerà anche di un villaggio scomparso in quel di Malonno. Particolarmente interessanti, perché sfatano l'idea di una montagna popolata solo in epoche molto recenti, le recenti ricerche archeologiche di superficie condotte dal Priuli in alta valle Camonica. Esse hanno permesso di confermare come, nella preistoria, la montagna fosse assiduamente frequentata e, soprattutto dall’età del bronzo in poi, densamente antropizzata. Attività venatoria, estrattiva di minerali, di raccolta e attività pastorale hanno lasciato segni indelebili della presenza umana e soprattutto numerose tracce di insediamenti umani permanenti e stagionali, dalle basse quote di fondovalle fino alle alte quote delle praterie alpine. L’individuazione di tracce di villaggi sui terrazzi pensili di mezza costa permette di capire che in quegli spazi veniva monticato il bestiame. Non solo ricordo L'Unesco, riconoscendo il valore della transumanza, ha inteso tutelare un patrimonio culturale vivo. La transumanza verso la pianura e l'alpeggio sono ancora praticati in Valcamonica. Conoscere e comprendere la storia significa assegnare valore alle realtà tradizionali di pastoralismo e agricoltura, apprezzarne specificità e logiche per favorire il loro contributo alla vitalità della montagna. Le voci che parlano di attualità sono voci ambivalenti: le difficoltà sono tante e ne sorgono di nuove, anche se qualche elemento positivo non manca. La capacità di resistenza di pastori, contadini, abitanti della montagna non è venuta meno e, quando si aprono spiragli positivi, si cerca di approfittarne. A rappresentare i pastori transumanti sarà Tino Zililiani che conosce molto bene soprattutto i problemi della lana, oggi diventati particolarmente gravi per gli stessi pastori come per le realtà stanziali di allevamento ovino. Due allevatori conosciuti in valle: Valentino Bonomi (allevatore di capre e gestore di un agriturismo) e Andrea Bezzi (produttore di formaggi artigianali, alpeggiatore e presidente del consorzio del Siltet dop) esporranno la realtà dell'alpeggio e delle produzioni casearie artigianali. Non mancano, a questo proposito, elementi di negatività. Le vicende dei pascoli di Cimbergo e Paspardo, di cui ci siamo ampiamente occupati qui su ruralpini, vai a vedere qui), hanno fatto emergere, grazie alle indafini dei carabinieri forestali, un sistema di speculazioni che sconfina spesso nell'illegalità e che sottrae risorse destinate agli allevatori di montagna che, oltretutto, restano senza pascoli o devono piegarsi a patti iniqui con gli speculatori. Sul piano della produzione casearia, invece, il recupero della dimensione artigianale, delle filiera veramente "corta", della commercializzazione diretta (o comunque con "la faccia del produttore") può rappresentare una chance (o una via obbligata?) per far fronte agli scandali, anche recentissimi, che scuotono la fiducia del consumatore. E, rispetto al prodotto anonimo, sia pure garantito sulla carta da certificazioni e marchi di diverso tipo, quello di montagna, da caseificio aziendale, può legittimamente ambire a un migliore riconoscimento di mercato.  La lana Pastoralismo e agricoltura non significano solo alimentazione ma anche materie prime per vestirsi. Da materia prima preziosa, che ogni famiglia cercava di ottenere allevando qualche pecora, oggi la lana è diventata un "rifiuto speciale", un peso per i pastori e i piccoli allevatori ovini che non sanno più come gestire le quantità che si vengono ammassando, specie dopo la chiusura per fallimento dello storico lanificio Ariete di Gandino che lavava le lane succide dei pastori transumanti ma anche di tanti allevatori che riuscivano ad "ammassare" il prodotto e a trasportarlo al lavaggio. L’Associazione Coda di Lana-Terra Camuna - al convegno presentata da Marina Morandi - negli anni scorsi raccoglieva la lana ma non sapendo più dove farla lavare ha dovuto interrompere la meritoria iniziativa. Smaltire la lana “legalmente” come rifiuto costae 100-200 euro al quintale, cifra piuttosto alta per un "rifiuto" che, se potesse essere trattato allo stadio di materia prima, diventerebbe imbottiture per materassi, cuscini, cappelli, coperte, trapunte e tanti altri oggetti (pantofole, borse). Gli utilizzi della lana sono innumerevoli come dimostra una bellissima realizzazione di Coda di lana: il lettino “Montessori”. Intanto le fibre artificiali contribuiscono all'inquinamento del pianeta e delle catene alimentari rilasciando microplastiche microscopiche che - l'atra faccia del "progresso" - penetrano in tutti gli organismi viventi. È da qualche anno che l’associazione organizza punti di raccolta in vari comuni della Valcamonica in occasione della tosatura primaverile. L’associazione ha un progetto ben chiaro: raccogliere la lana che i pastori camuni sono costretti a considerare e a trattare come un rifiuto e farne materia prima che le mani esperte di Maria, le due Silvia e Marina trasformeranno in cappelli, mantelline, trapunte, guanti, contenitori vari. Si infeltrisce, si tesse, si fila e si realizza. La lana torna ad essere un prodotto da utilizzare e non più un rifiuto di cui disfarsi. Riparte una filiera, piccola, ancora iniziale ma che potrebbe svilupparsi riconnettendosi a quella cultura e tradizione che tanta parte hanno avuto anche in Valcamonica. Non solo pastoralismo Nelle valli alpine il pastoralismo stanziale, legato a forme di "piccola transumanza" (verso l'alta valle, o una valle vicina o, semplicemente, quale salita ai pascoli alti della comunità) era anche strettamente connesso alle attività di coltivazione. Oggi il rilancio di attività di allevamento e di coltivazione diventa vitale per il mantenimento dei centri di montagna, specie quelli più piccoli che non ospitano attività terziarie e che possono contare, per non diventare solo dormitori, solo su attività artigianali ed agricole. Tornare alla piccola scala di produzione, ad attività miste (allevamento, utilizzazione dei boschi, coltivazioni) è condizione di sostenibilità ambientale ed economica. Le piccole produzioni consentono di ottenere prodotti con caratteristiche e qualità tali da differenziarsi dai prodotti "di massa" e di bilanciare con un elevato valore aggiunto i modesti volumi di produizione e lìelevato assorbimento di lavoro umano. Il mulino di Doverio In Valcamonica si è tornati a coltivare (un po') di segale e di patate. Esempio di villaggio rurale alpino camuno è Doverio, in comune di Corteno Golgi. Solo 93 abitanti oggi, per lo più ultranovantenni, quando il paese contava ben 40 bambini frequentanti la materna. C'è comunque voglia di rilanciare antiche tradizioni e di tenere vivo il paese. Al convegno di Malonno sarà il presidente della Vicinia, l'antica istituzione comunitativa soppressa da Napoleone, ma qua e là fortunosamente sopravvissuta. La vicìnia di Doverio era proprietaria di molti campi. Il presidente racconterà della riaccensione dei forni per il pane (di segale), del rilancio della coltivazione del cereale, del recupero dei filò serali (a Doverio stremadess). Sembra quasi un miracolo ma a Doverio continua a funzionare la latteria turnaria e il mulino; pecore (del tipo di Corteno) e capre sono tutt'ora allevate. Palesemente non sono fattori economici ma "istituzionali": la vicinia, la trama di relazioni e il mantenimento del senso di appartenenza al luogo che hanno esorcizzato la deriva individialista e modernista che hanno salvaguardato la ruralità a Doverio come fatto vivo. Cose che i tecnocrati non possono capire. Nel paesino si prepara come un tempo il cuz, cioè la carne di pecora cucinata nel grasso a basse temperature. Fino a non molti anni fà le famiglie si trovavano 7/8 volte all’ anno in compagnia a mangiare il cuz, che si conservava nel coviol, contenitore in legno con coperchio, veniva ben salato,veniva cotto a ottobre-novembre. Poi si conservava anche fino a aprile/maggio nel coviol, e lo si utilizzava nelle minestre, un piatto tipico è la minestra di riso con cuz e latte. La tradizionale festa del cuz si celebra tutti gli anni il 20 gennaio, San Sebastiano, si festeggia il primo sabato successivo, per l’ occasione si preparano circa 400 porzioni di cuz. Preparazione del cuz a Doverio I furegn del pa di Doer (i forni da pane di Doverio) A Doverio, ,

attraverso la collaborazione con la Vicinia sono stati individuati

forni privati e un mulino. Ogni casa aveva il proprio forno in cui

cuocere il pane e numerosi sono ancora i forni esistenti; da una

prima ricognizione ne sono stati censiti diciotto costruiti sino al secondo dopoguerra. La struttura del forno si trova

esternamente all’abitazione, mentre l’apertura del forno sbocca

nel camino all’interno della cucina.

La Festa de Lo Pan Ner rende omaggio a tutto questo, coinvolgendo attivamente le piccole realtà agricole che hanno scelto di recuperare la coltura della segale e di altri cereali minori quasi scomparsi, i piccoli produttori di farine antiche e i fornai che tengono viva la tradizione del pane nero, ancora molto amata in questi territori. Segale e pan ner sono oggetto di interessanti programmi di rilancio di una filiera km zero del pane di segale che, sia in Valtellina che in Valcamonica è sempre rimasto nella tradizione alimentare locale e nel "paniere turistico". La cosa interessante è che oggi si cerca di produrlo anche con farine coltivate in loco. Oltre a Doverio sono anche altre le piccole realtà agricole che hanno scelto di recuperare la coltura della segale e di altri cereali minori quasi scomparsi, i piccoli produttori di farine antiche e i fornai che tengono viva la tradizione del pane nero, ancora molto amata in questi territori. Di segale e di altre iniziative agricole capaci di (ri)costruire paesaggi resilienti tratterà l'intervento del Biodistretto valcamonica. DOMENICA 15 DICEMBRE VISITE GUIDATE (GRATUITE) IN APPENDICE AL CONVEGNO (a cura geom. Santo Spavetti) 1) MASSI DI CEMMO - 2) BORGO RURALE di MONTE Domenica 15, ore 9:30 - Visita ai Massi di Cemmo con la presenza di ILARIA ZONTA, presidente della PRO LOCO- CAPO DI PONTE che illustrerà i luoghi visitati PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DEI MASSI DI CEMMO

Il Parco archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo, aperto nell'ottobre 2005, costituisce l'ampliamento di una piccola area demaniale, esistente fin dal 1964 ed estesa negli anni successivi. Con la denominazione "Massi di Cemmo", dal nome dell'omonima frazione sita poco a Nord del comune di Capodiponte, a circa 400 m s.l.m., sono indicati 2 grandi massi staccatisi a seguito di una frana dall'alta parete rocciosa che chiude lungo il lato Nord-Ovest la piccola valle di origine glaciale chiamata Pian delle Greppe. Così li trovarono gli antichi uomini della Valle Camonica, quando decisero di inciderli nel corso dell'età del Rame (III millennio a.C.). Già noti alla popolazione locale, i massi furono segnalati al pubblico nel 1914 dal geografo Gualtiero Laeng: fu la prima segnalazione dello straordinario patrimonio d'arte rupestre , che si è venuto poi disvelando in Valle Camonica nel corso di questo secolo.

ALTRE COSE DA VISITARE NELLA ZONA

PARCO ARCHEOLOGICO COMUNALE DI SERADINA-BEDOLINA Il Parco Archeologico Comunale di Seradina - Bedolina racchiude al proprio interno le località "storiche" di Seradina I, II, III, Corno di Seradina e Bedolina…. L'area è infatti contigua sia al Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo (con cui condivide la prima parte del percorso), luogo di antichissima ritualità preistorica sia ai siti cultuali medioevali quale il complesso della Pieve di S.Siro. A Bedolina è rappresentata la mappa catastale dei terreni di fondovalle incisa su roccia con indicate le abitazioni rurali alpine preistoriche, bellissima sia la mappa sia la vista sulla valle. L’ accesso avviene da sentiero facile a piedi, dal parcheggio vicino ai massi, circa 20/30 minuti, per chi non vuole salire a piedi puo’ salire in macchina la localita’ e’ lungo la strada Cemmo/Pescarzo, previo accordo alla biglietteria del Parco di Seradina (100 mt dopo il Cimitero). Da visitare anche la PIEVE DI SAN SIRO, a 5 min. dai MASSI DI CEMMO, del XII sec.

PIEVE DI SAN SIRO Pietra miliare del romanico lombardo, risale al sec. XI / XII. E' ubicata in Cemmo di Capo di Ponte , a strapiombo sul fiume Oglio. La semplice pianta basilicale tipicamente romanica, è arricchita dalle tre absidi cilindriche realizzate con blocchi di arenaria. Sul lato meridionale si apre uno straordinario portale strombato, interamente decorato a rilievo. Nel periodo che va dal 1 Luglio al 31 Agosto, dalle ore 15.00 alle 18.00, la Pro Loco organizza e promuove l'apertura custodita gratuita. Vicino ai massi c’è anche il MUSEO del prof. Ausilio PRIULI, noto archeologo locale. Infornazioni e guide: Associazione Pro Loco Capo di Ponte c/o BOTTEGA di BATTISTA MAFFESSOLI - centro storico - 25044 Capo di Ponte (BS) distanze: da Sondrio: Aprica - Edolo - Capo di Ponte Km 70 2h - da Trento: P.Tonale - Edolo - Capo di Ponte Km 130 3h- da Milano: Seriate - Darfo B.T. - C. di Ponte Km 135 2h- da Bergamo: Lovere - Darfo B.T. - C. di Ponte Km 80 1,5 h- da Brescia: Iseo - Pisogne - Capo di Ponte Km 80 1,5 h. In TRENINO: TRENORD –ferrovia BRESCIA/ISEO/EDOLO, bellissimi paesaggi sul lago d’ ISEO e Val Camonica (consigliato). Alle 10:30 visita a Monte di Berzo Demo - Mut de Bèrs...

La contrada rurale, conserva tipiche costruzioni, in legno (anche strutturale) e pietra, con interessanti involcc , locali a volta utilizzati come cantine e stalle , da vedere l'interessante collezione di attrezzi e utensili della cultura rurale tradizionale di Giacomo Rino Parolari e Augusto Parolari. La contrada presenta anche altre interessanti tipicità che verranno illustrate. Ritrovo per gli interessati alla chiesa. Dal momento che le costruzioni in legno sono poco diffuse in questa parte della Valcamonica (a differenza dell'alta valle) qualcuno suppone che le tecniche della costruzione in legno siano state acquisite na maister (mastri muratori) che emigravano in Svizzera. Possono però rappresentare verosimilmente anche un esempio di conservazione di un uso del legno per le costruzioni anticamente più diffuso sopra l' abitato a quota circa 1100 m, l' archeologo Ausilio Priuli ha confermato la presenza dell' antico mut (villaggio scomparso), che poi è stato abbandonato. Nei pressi della località Loa sono state scoperte incisioni rupestri (per le quali si rimanda alle ricerche dell’ archeologa Serena Solano).

|

|

contatti: Whatsapp 3282162812 redazione@ruralpini.it |

|

|

Creazione/Webmaster Michele Corti |