Ruralpini

resistenza rurale

|

al tempo del contagio

Socialità contadina versus tristezza tecnologica

La

segregazione (eufemisticamente "distanziamento sociale") forza

l'ulteriore affermazione di forme di socializzazione e di "svago"

mediate dalla

tecnologia, controllate e impoverite. Una prefigurazione di un tristo

futuro? Intanto è occasione per riflettere sul graduale processo di

compromissione della socialità spontanea, del gioco, della ritualità,

della festività, della convivialità semplice e gioiosa. Un processo che

è coinciso con il passaggio dalla comunità contadina alla ormai

generalizzata "forma di vita urbana". L'idea, tutt'ora prevalente e

accettata acriticamente, di comunità di montagna del passato cupe e

miserabili (diffusa dalle elite della società urbano- industrial-

tecno- buro-scientifica) va totalmente ribaltata

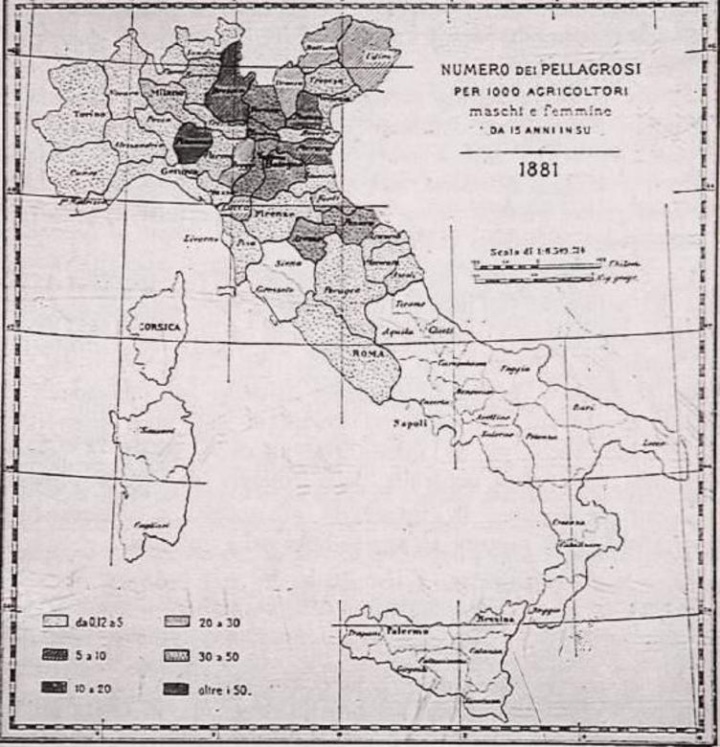

di Michele Corti (16.04.20) La cultura egemone (urbano- industriale- tecnoburocratico- scientifica) si è affermata, sul piano ideologico, imponendo ai dominati il riconoscimento aprioristico e indiscutibile della sua superiorità e il convincimento che la condizione premoderna, pre-industriale, la vita delle comunità rurali del passato fosse, sotto tutti i profili, il regno della miseria, dell'ignoranza, della superstizione, dell'oppressione. Posta in questi termini, ovvero di contrapposizione tra un presente di benessere e libertà e un passato di fatica, privazioni, isolamento, ignoranza, la versione più rozza dell'apologia della modernità, tutt'ora accreditata da buona parte dei media, scuola, intellettuale, è niente di più che una superstizione. La storia insegna che le comunità rurali, specie quelle di montagna, ancorché essere le più misere, le più chiuse, erano quelle con la più elevata alfabetizzazione. All'inizio dell'Ottocento l'alfabetizzazione nella montagna lombarda è nettamente più elevata che nella pianura. Gli analfabeti erano pochissimi sia tra i piccoli proprietari che i malghesi. Merito delle istituzioni autonome locali (a livello di comune e di frazione) che, in ancient régime, avevano promosso scuole in grado di mettere il montanaro in condizione di far di conto e di scrivere. L'emigrazione, spesso qualificata, la transumanza imponevano al montanaro non solo di saper far di conto ma anche di conoscere situazioni commerciali, economiche, politiche che potevano influire sulla sua attività. Recandosi spesso anche in altri stati riportava ogni anno al paese le notizie di quello che succedeva nel mondo. Così come la "chiusura" e l'"ignoranza", anche altri aspetti che cnvergono a definire quadro fosco con il quale sono dipinte le comunità rurali, specie quelle di montagna, sono - tutt'altro che paradossalmente - la conseguenza della modernità. Miseria, chiusura, ignoranza sono la conseguenza dell'esproprio di risorse, dell'imposizione di regole elaborate da lontani uffici burocratici, dell'abolizione dell'autogoverno e dell'autogestione dei beni collettivi per affidare l'amministrazione delle cose locali a notabili nominati dai poteri centrali, a organi periferici di amministrazioni dello stato (per l'amministrazione forestale dagli inizi dell'Ottocento, per quella agricola dagli anni Trenta del Novecento). Il montanaro, che non poteva più discutere - e decidere - con gli altri capifamiglia gli affari locali nell'ambito di istituzioni democratiche locali quali erano le vicinie, ma anche gli stessi comuni (almeno in Lombardia con la riforma di Maria Teresa, ripresa nel Lombardo-Veneto), ridotto a suddito anche nell'ambito della vita locale, poteva solo mugugnare e protestare. Questo ha spento lo spirito civico e spinto al chiudersi nel particolare, nella diffidenza, nell'egoismo, nell'invidia. Tanto più che le trasformazioni in atto stavano erodendo anche quegli "istituti" della vita comunitaria che assicuravano i meccanismi della solidarietà e della coesione delle famiglie e dei gruppi all'interno della comunità attraverso un generale impoverimento degli elementi della socializzazione e della riproduzione della cultura locale. Su questo aspetto, al centro della nostra riflessionw torneremo a breve. La "cupa e meschina" realtà della comunità ruralpina è frutto di una non disinteressata narrazione dell'elite urbana Per quanto riguarda gli aspetti alimentari abbiamo già avuto modo di illustrare nella Dieta alpina (qui la presentazione), come nel corso dell'Ottocento i bilanci alimentari (i termini di calorie, proteine e altri nutrienti) della famiglia montanara lombarda (ma ovviamente vale anche per le altre regioni) siano nettamente peggiorati, raggiungendo tra gli anni '70-'80 di quel secolo, il punto più basso di un arco secolare. I motivi vanno individuati nella progressiva "presa" degli apparati burocratici e repressivi dello stato sulla vita locale, una presa che si è tradotta in privatizzazioni di beni comuni (o di enti ecclesiastici) a favore di strati privilegiati legati al potere, in vincoli e divieti atti a limitare la possibilità di trarre risorse dal territorio, in tasse sempre più esose tra cui quelle più odiose furono il "macinato" e la tassa sulla macellazione casalinga degli animali.  Questi fattori interagivano con una forte crescita demografica che rompeva un equilibrio tra popolazione e risorse faticosamente mantenuto (anche con la valvole dell'emigrazione) nei secoli precedenti. La patata e il mais rappresentarono le soluzioni per migliorare, a prezzo di un duro investimento in fatica umana - applicata all'unità di superficie - l'approvvigionamento calorico. Questo "aggiustamento" comportò gravi squilibri nutrizionali, specie in quanto accompagnato dalla diminuzione del consumo di carne, di proteine, a un generale impoverimento della dieta con la scarsa assunzione di vitamine e aminoacidi essenziali. La tragedia, oggi dimenticata, della pellagra non è il frutto della "miseria contadina" ma dell'oppressione della società urbana, capitalista, borghese sul mondo rurale. Una bella differenza.  All'impoverimento alimentare ha corrisposto, nell'ambito di sgretolamento delle comunità contadine, anche un impoverimento nei costumi, nell'abbigliamento, nelle espressioni della festa, del rito, della socialità in genere. La "cupa" realtà della comunità contadina è qualcosa di molto moderno ed è strettamente legata all'impoverimento materiale (e non solo materiale), al crescente controllo degli apparati della società urbano- industriale- scientifica sulla vita locale, comunitaria, dei gruppi, delle famiglie delle persone. Immagine di miseria e di "cupezza" solo la conseguenza della subalternità, dell'abbandono di forme spontanee e autonome di espressione culturale per subire quelle della dominante cultura urbana. Quella che non era più una cultura relativamente autosufficiente, in grado di riprodursi dal basso, era diventata la versione "bassa" di un unica cultura dominante, stratificata in base al ceto. Lo stridente contrasto tra la versione "alta" e quella "bassa", metteva in evidenza lo stato di inferiorità e di miseria dei ceti subalterni. In precedenza le comunità rurali erano ricche di proprie espressioni culturali e mantenevano propri sistemi di valori, di conoscenza. Le nuove forme sociali le hanno cancellate sostituendole con la versione "di massa" della cultura dominante, con quelle espressioni preconfezionate che il sistema dominante di produzione di cultura concedeva ai subalterni di consumare. Questo processo ha riguardato l'alimentazione, l'abbigliamento, le forme di socializzazione, di celebrazione festiva, i riti. Nella fase della cultura "di massa", con l'accento sul consumo, anche lo svago, la socializzazione , la festa, il divertimento, il gioco hanno ritrovato spazio ma come forme di consumo "confezionate", lasciando sempre meno spazio alla produzione di cultura, di socialità. Si è sempre più spettatori, ascoltatori, ricettori passivi. Dall'etica della rinuncia all'esaltazione dell'edonismo senza freni L'epoca del consumismo andava a scalzare quella dell'austerità, una austerità imposta che sconfinava con la miseria da non confonvere con la povertà che è rigetto del superfluo, dello spreco, sobrietà Passando dalla celebrazione della parsimonia e dell'autosacrificio (finalizzate a sfruttare il contadino) a quella del consumo (finalizzata a sostenere il mercato e il ciclo capitalista) si è dimenticata la sobrietà, il senso del limite, la morigeratezza. La "cinghia tirata" era funzionale allo sviluppo industriale grazie alla disponibilità di forza lavoro a basso costo. Ciò era vero, almeno inizialmente, per quella emigrata verso le aree industriali e, a maggior ragione, per quella occupata nei fondovalle o allo sbocco delle valli. Il collegamento della manodopera (maschile e femminile) con l' ambiente rurale, la possibilità di alternare il lavoro industriale con quello agricolo e l'inserimento in famiglie con autoproduzione alimentare, non solo consentiva agli industriali di pagare bassi salari ma anche di non pagare lo scotto della sindacalizzazione e delle lotte operaie.  Ai bassi salari della componente rurale occupata nelle industrie (spesso solo femminile come nel tessile) si univano la già ricordata pressione fiscale che penalizzava il contadino in quanto "possidente" (di un fazzoletto di terra) e come consumatore di beni indispensabili e il rapporto sfavorevole tra prezzo dei prodotti agricoli e prezzo dei beni acquistati dai contadini. In tutti questi modi il contadino ha finanziato lo sviluppo industriale. La miseria, era imputata alla sua "arretratezza" non a queste forme di sfruttamento. Lo stato, gli esponenti "illuminati" delle classi dominanti che esercitavano la loro azione pedagogica sui contadini, sempre al fine di staccare il contadino dai mezzi di sussistenza e di produzione per farne forza lavoro salariata o un produttore dipendente dal mercato, dovevano essere ringraziati per la loro azione civilizzatrice e modernizzatrice.  L'epoca più buia per le classi subalterne (la prima industrializzazione) ha visto le comunità rurali non solo ridurre i consumi alimentari (circa 2000 calorie al giorno) ma anche incupirsi e intristirsi tutta la condizione di vita. Il processo di annullamento delle espressioni culturali era già iniziato da tempo. E' con l'inizio della modernità che la dimensione della festa, del gioco, della musica, della danza si vanno contraendo. Lavorare di più, mangiare di meno, divertirsi di meno. Questo il programma della modernità per le classi popolari. Che prevedeva mezzi "correzionali" inediti e crudeli: i manicomi, le case di lavoro coatto (work house inglesi degne del gulag ma realizzate anche dalle nostre parte). La leva obbligatoria, una delle "riforme rivoluzionarie" della borghesia comportava un ulteriore strumento di disciplina, di inquadramento, di "acculturazione". La caserma era il paradigma della prima società industriale sulla quale si sono modellati tutti i suoi principali istituti di controllo sociale. La fabbrica non era organizzata diversamente da una caserma. Diversi aspetti del programma della riforma cattolica e le varie forme di puritanesimo hanno fatto da pendant alle forme di disciplinamento, coercizione e correzione statali. Gli effetti della "polizia dei costumi" , della morale sessuofobica, adeguata a una società-fabbrica, senza distrazioni, dedita al lavoro (per sopravvivere da sfruttati o per accumulare) si sono protratti sino al sessantotto. Poi l'esplosione dei consumi e l'esigenza di sgretolare ogni forma interposta tra l'individuo e i meccanismi del mercato e del consenso di massa hanno indotto a eliminare ogni vincolo (appartenenza, lealtà, solifdarietà organica) al desiderio individuale su cui fa leva l'economia del consumo. Con la morale bigotta, prima utile in una fase dello sviluppo capitalistico , sono stati travolti anche la famiglia e ogni valore men che liquido e relativo in grado di ostacolare l'individualismo egoistico e utilitarista. Il conformismo senza battere ciglio è transitato dalla bigotteria sessuofobica al libertinismo. Quella che veniva liquidata come la "società contadina", caratterizzata da miseria, austerità, culto del lavoro e del sacrificio, soffocante controllo sociale, familismo, macerazione nella rinuncia, era una società contadina già snaturata, piegata alle esigenze della disciplina industriale. Un fantasma di società funzionale addomesticato in funzione deli interessi dominanti urbani. Dell'alimentazione, impoverita, abbiamo già accennato. Vale la pena accennare ad altri aspetti del costume (giochi, danze, musica). Vediamo una descrizione dei malghesi della Lessinia dei primi del Novecento Le donne s'adornano ancora più con anelli, orecchini, spilloni e collane d'oro [...] Gli uomini amano passarsela coi giuochi delle boccie (borelle) delle carte e della morra e ricrearsi spesso o colle donne alla danza o bevendo da soli vino all'osterie [...] Robusti, grazie altresì a tali cibi nutrienti, attivi nè mai obbligati a gravi fatiche [...] (1) Bastano questi pochi accenni per comprendere che ancora all'alba del secolo scorso il montanaro si "ricreava spesso colle donne alla danza", che aveva tempo per le bocce, le carte, la morra e che le sue donne non disdegnavano di ingioiellarsi. Che l'etica dell'asino da soma non sia stato l'ideale dei nostri antenati (ma qualcosa di subito e che ancora oggi scioccamente si esibisce come un blasone) ce lo fanno capire altre testimonianza. I mandriani svizzeri, kuer, che in alcune epoche hanno praticato anch'essi una forma particolare di "nomadismo alpino": trascorrevano l’estate sull’alpe "per diventare robusti" e non per lavorare. Proprietari di greggi, per natura, piuttosto pigri, amavano, ogni volta che se ne presentava l’occasione, fare sfoggio della loro forza e della loro destrezza nei giochi e nei concorsi. La danza, in particolare, consentiva di far ammirare la loro straordinaria agilità .  In Svizzera i giochi di forza dei malghesi sono diventati un elemento di quella "cultura alpestre" che l'elite cittadina ha utilizzato per costruire l'identità svizzera. Quindi sono rimasti in voga sino ad oggi sia pure nella forma celebrativa e sportiva, tanto da diventare i "giochi federali". E' interessante notare che le stesse espressioni della cultura ruralpina in un certo contesto sono state istituzionalizzate, in altri scoraggiate ed eliminate. Danza, giochi di forza (alla svizzera e alla scozzese, quindi di matrice celtica), sport, espressioni musicali di diverso genere (con "rusticani strumenti"), jodel, li ritroviamo tra i malgesi della lombarda Valsassina se torniamo indietro al Cinquecento, ovvero prima della Controriforma, ma anche della crisi economica, sociale, climatica (il "raffreddamento globale" o "piccola glaciazione") e sanitaria del Seicento, Paride Cattaneo Della Torre, canonico di Primaluna, nel 1571, scrisse una Descrizione della Valsassina che venne pubblicata dopo quasi tre secoli dall'ing. Giuseppe Arrigoni (3). [...] ritrovandosi [i pastori] ben pasciuti et grassi godono assai quella morbida et poltronesca vita [...] vederansi a belle squadre danzare, ballare et saltare, altri correre, altri sonare et cantare, altri nel chiaro fiume, piano et piacevole nuottare et pescare, altri vedrai lottare, far correr cavalli, dei quali in gran copia ivi sempre si ritrovano, altri fanno risuonar gli antri, caverne spelonche, li cavi sassi, li alti colli et le basse valli da lor frequenti gridi, urli et fremiti [jodel], da rusticani stromenti, di varie et diverse sorti, et da repetiti nomi delle sue dolci et grate favorite.  Paride Cattaneo Della Torre così continua: Altri essendo poi pieni di cibo si vedono prostrati supra le verdi herbe sonnacchiar, dormire, et ronfare et altri per fuggire l'otio vedransi tirar il palo, lanciar dardi, giochar alle braccia [braccio di ferro], tirar il sasso [vedi giochi svizzeri], giocar a carte, tesser spartelle [cesti di vimini] et altri degni esercitii far li vedrai, cose che a lor dan spasso et a risguardanti trastullo et grato piacere. Tra i "rusticani strumenti", oltre alla cornamusa (baghèt) e alle zampogne (flauto di pan, firlinföo) vi era anche il corno alpino in legno (sotto nell'affresco del ciclo di San Glisente a Berzo inferiore, val Camonica).

Pare di ritornare a una età mitica, all'età dell'oro, ma stiamo parlando dell'inizio dell'età moderna. Ancora all'inizio dell'Ottocento, però, le danze e l'utilizzo dei "rusticani strumenti" era praticato dai malghesi della Valsassina. [...] Maggio

villaggio di rustiche casupole poste qua e là per un amena prateria

dolcemenite inclinata ed abitata da soli mandriani che fanno eccellenti

stracchini. Bella è la sagra

che qui si tiene sul principio di settembre ove quei montanari al suono

delle cornamuse e delle rusticali zampogne accompagnato da popolari

canzoni menano carole sull erboso clivo (4).

A differenza della fabbrica dove il ritmo e il "sottofondo musicale" sono dati dalle macchine , il lavoro agricolo e pastorale è rimasto sino all'ultima fase della "grande trasformazione", l'inabissarsi della residua società contadina tra gli anni '50 e '70 del secolo scorso, caratterizzato dal canto. Il peso del lavoro, anche quello pesante e rischioso, era alleviato dalla coralità, cui poi è subentrato silenzio e solitudine secondo l'inarrestabile tendenza - tra medioevo e contempraneità all'aumento del numero di animali affidati a un pastore. Ancora nella prima metà del secolo scorso valevano queste osservazioni relative alla Valtellina: La quiete del meriggio era talvolta intervallata dai canti intervallati da "jodel" gícui di ragazze che raccoglievano céra [fieno "selvatico"] sui dirupi: anch’esse a quell’ora si riposavano, attendendo che l’erba falciata si essicasse, per poterla portare a casa, in grossi fasci. Giovani pastori o i cascii [pastorelli] rispondevano con "jodel" (5) . Analoghe le osservazioni del Pensa che riferendosi alla raccolta del fieno selvatico nelle valli lariane osservava: Era tuttavia, quell’impegno che occupava tra la prima e la seconda fienagione sui maggenghi, un momento da cui i giovani non rifuggivano quasi gustando la libertà della natura e, mentre tagliavano l’erba magra, moncif o scernion, come la si chiamava in dialetto, lanciavano, da una parte all’altra delle valle, il cigol [jodel], tipico grido di presenza e di richiamo, festoso segno del gusto di vivere insieme (6) 404.

(1) Luigi Sormani Moretti, La Provincia di Verona monografia statistica, economica amministrativa.

Condizioni economiche della provincia,

vol. II, Olschki, Firenze, 1903. p. 35.

(2) A Niederer, Economia e forme tradizionali di vita nelle Alpi, in Storia e Civiltà delle Alpi. Il destino umano, a cura di P. Guichonnet, Milano 1987. (3) G. Arrigoni Documenti inediti risguardanti la storia della Valsassina e delle terre limitrofe, Milano, Pirola, 1857 pp.37-38. (4) I. Cantù. Guida pei monti della Brianza e per le terre circonvicine, Milano, Bravetta (1837) (1a ed. 1818), p. 216. X. Toscani, L’alfabetismo nelle campagne dei dipartimenti del Mincio e del Mella e nelle alte valli del Serio e dell’Adda (1806-1810)”, in A. Bartoli Langeli, X. Toscani, Istruzione, alfabetismo, scrittura. Saggi di storia dell’alfabetizzazione in Italia (sec. XV-XIX), Milano, 1992, pp. 109-148 (p. 236). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Articoli

correlati

(03.03.20) Le organizzazioni agricole in Italia non svolgono un ruolo efficace di tutela politico-sindacale. Condizionate dal loro incarnare altre funzioni, spesso in conflitto di interessi con quella che - in teoria - dovrebbe essere principale. Erano - la Coldiretti in particolare - organizzazioni di massa, funzionali al consenso politico; sono diventate centri di servizi, in ultimo organizzazioni para-commerciali. leggi tutto Produzione cibo sempre indispensabile (29.03.20) Cosa mangeremo? Intanto se non hai la partita Iva e codici Ateco vietato coltivare. Riflessioni sul rapporto tra pandemia e cibo. Inutile negare "per non fare allarmismo" le tensioni sui prezzi e che alcuni paesi stiano chiudendo l'export. Ci sono anche rischi da chiusura di frontiere, divieto di attracco di navi che hanno fatto scalo in Italia. Ogni stato pensa prima di tutto al suo interesse; l'Europa unita e il mondo iperconnesso del free trade appaiono pericolosi inganni. leggi tutto

|

|

contatti: Whatsapp 3282162812 redazione@ruralpini.it |

|

|

Creazione/Webmaster Michele Corti |