In tutto il mondo è in atto un attacco, di forza e dimensioni

inedite, alla dimensione rurale, ma - in prospettiva -

anche

quelle stesse componenti agroindustriali che apparivano parte

subalterna del sistema egemonizzato dalle multinazionali.

Sotto

la spinta, incentivata dalla pandemia, al "nuovo ordine

mondiale", al

great reset, la triste sorte, in passato riservata ai contadini,

alle

comunità rurali, al piccolo commercio e all'artigianato, viene

prefigurata anche per chi pareva avere le spalle grosse, per le

filiere

che parevano ben inserite nel main stream, non solo economico e

politico ma anche ideologico. Ancora oggi vediamo componenti del

mondo

agricolo difendere, come fosse una propria risorsa vitale,

quella

chimica che le tiene legate a un sistema di multinazionali che

sta

pianificando un futuro post-agricolo. Di fronte a uno scenario

inedito,

anche gli interessi rurali devono ridefinire strategie e

alleanze.

Cruciale è il rapporto agricoltura-ruralità, un rapporto in gran

parte

spezzato con l'adesione agricola al produttivismo di marca

industriale,

con le campagne ridotte a lande desolate livellate al laser e a

deserti

di biodiversità con le monocolture, con l'affermarsi di una

separazione

netta tra produzione agricola, residenza e svolgimento di altre

attività (caccia, pesca, turismo, sport). C'è spazio, di fronte

a

minacce sempre più gravi e incombenti, per una ricomposizione,

almeno

parziale, della frattura tra ruralità e agricoltura? Per la

ricomposizione tra mondo agricolo e attività venatoria (ma anche

con le

raccolte di frutti spontanei, l'equitazione, la pesca sportiva,

le

attività ricreative nello spazio rurale)? Il ritorno a un

nuovo

ruralismo (da non confondere con il neo-ruralismo di matrice

urbana)

presuppone, non solo da parte della componente agricola ma anche

delle

altre categorie che fuiscono dello spazio rurale, di

atteggiamenti

nuovi, di maggiore corresponsabilità, in primis la

consapevolezza che,

operando in una logica di conflittualità reciproca, al di fuori

di

strategie e valori comuni, tutti saranno sconfitti.

In tutto il mondo è in atto un attacco, di forza e

dimensioni inedite, alla dimensione rurale. Esso è sferrato

congiuntamente (al di là delle apparenze) da un

animal-ambientalismo

che ha assunto il ruolo di una religione (con i suoi dogmi, i suoi

profeti, i suoi sacerdoti, i suoi "eletti") e dalle

multinazionali.

Così come l'animal-ambientalismo, anche il capitalismo delle

multinazionali ha rafforzato enormemente il suo potere. E intende

farlo

valere. L'immenso potere conferito dal controllo di internet (in

prospettiva sempre più "delle cose") e delle nuove tecnologie

informatiche (A.I.), si aggiunge a quello già acquisito con la

chimica,

le biotecnologie, l'agroindustria, la grande distribuzione. Non a

caso

i big del web, dotati di risorse finanziarie e di potere politico

enormi, stanno investendo nella produzione alimentare e nelle reti

di

distribuzione. Nelle ultime classifiche dei 10 uomini più

ricchi al mondo 6 hanno a che fare con internet e l'informatica, 2

con

Google.

In nome della "salvezza del pianeta", usando l'arma della paura,

del

senso di colpa, del "peccato ecologico", prospettando scenari

apocalittici (solo ipotetici), i nuovi chierici millenaristi, e i

loro

sponsor ultramiliardari, vogliono tenere sotto controllo le masse

con il

monopolio del cibo e gli occhi informatici del grande fratello,

eliminare i ceti medi e ogni attività economica indipendente,

abolire

la (piccola e media) proprietà privata, concentrare l'umanità

nelle

megalopoli e farle tirare la cinghia mangiando insetti e "mangimi"

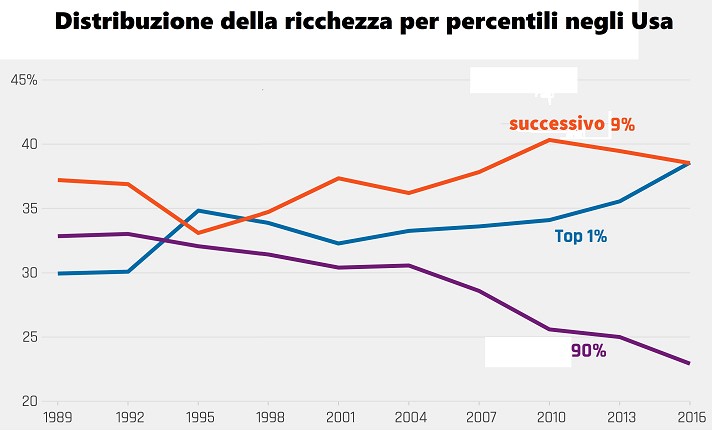

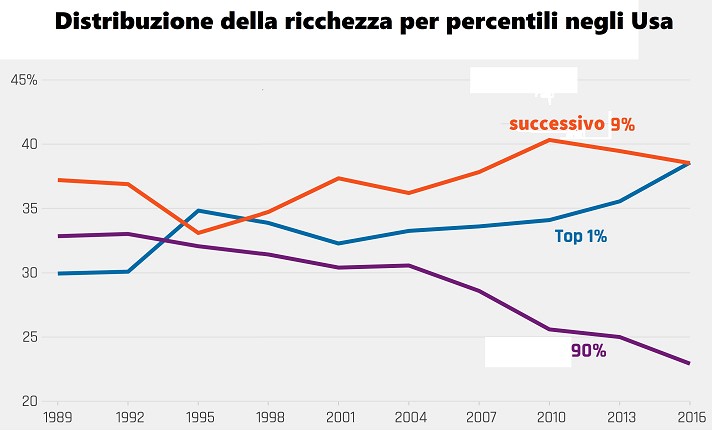

artificiali. Rispetto allo stadio precedente del capitalismo, che

presupponeva una maggiore distribuzione del reddito per alimentare

il

consumismo, in quello attuale i profitti prosperano anche con una

crescente concentrazione del reddito e della ricchezza. Il

consumismo diventa meno necessario per il ciclo capitalistico e

quindi non c'è bisogno di distribuire reddito come in passato.

Queste

tendenze, avviate negli anni '80 del secolo scorso, con le

politiche

neo liberali, continuano nel nuovo secolo, in Europa solo meno

accentuate che negli Usa ai quali si riferiscono i dati seguenti.

Fonte

Fonte

Fonte

Fonte

Sostituire l'agricoltura con la wilderness e il cibo artificiale

è

la logica ed ovvia premessa di questo programma ed è qui che le

due ali

marcianti del "nuovo ordine mondiale", l'animal-ambientalismo e

l'iper-capitalismo, trovano la loro perfetta saldatura:

l'agricoltura e

l'allevamento inquinano - dicono gli animal-ambientalisti - che,

in

attesa di una "transizione" che riporti l'umanità a pochi milioni

di

esseri umani o che preveda la trasmigrazione su altri pianeti (la

"terra promessa"?), accolgono con entusiasmo i cibi artificiali e

la

pseudo agricoltura senza terra (le vertical farm, del tutto

antiecologiche, di cui abbiamo parlato nel post precedente, qui).

Cosa c'è di nuovo in questo scenario? Dal nostro punto di vista

una

cosa fondamentale: l'agricoltura industrializzata, che nella

precedente

fase del capitalismo aveva assunto un ruolo di "reparto esterno"

dell'industria, ad essa del tutto subordinata (la componente di

valore

aggiunto agricola della filiera agroalimentare può rappresentare

anche

solo il 2%) oggi tende ad essere annullata, azzerata. La

produzione di

cibo viene "disaccoppiata" dalla terra. A fare le spese di questa

tendenza non è solo la componente agricola basata

sull'allevamento, ma

anche - già oggi - la produzione vegetale. Il favore accordato

dall'Unione Europea ai prodotti vegetali che simulano quelli

animali

(magra consolazione l'aver ottenuto solo di impedire le diciture

"latte

di ...") non deve consentire ai coltivatori di nutrire eccessive

speranze. Innanzitutto perché le multinazionali del cibo

artificiale

coltivano direttamente i prodotti vegetali da essi utilizzati o li

acquistano da altre multinazionali e comunque da determinate aree

del

mondo dove è attuata un'agricoltura fortemente industrializzata.

Sino a

che le materie prime saranno sostituite da altre ottenute senza

terra o

senza neppure coltivare piante. La criminalizzazione già in atto

del vino non dovrebbe lasciare tranquilli i viticoltori.

Un nuovo puritanesimo per indurre alla

penitenza alimentare

Per imporre quelle trasformazioni, che dovrebbero condurre al

pieno

controllo della produzione alimentare da parte delle

multinazionali,

esautorando l'agricoltura, si fa leva su un nuovo puritanesimo, un

nuovo spirito di mortificazione e di autoflagellazione. Due sono

gli

ambiti dei sensi di colpa: quello dietetico-nutrizionale e quello

dell'impronta di carbonio. Il peccato non è più offesa a Dio e al

prossimo, non è più disordine morale (che, anzi, ogni richiamo

alla

famiglia e alla morale tradizionali sono condannati come eresia

dalla

nuova Inquisizione) ma è l'offesa a Gea, al pianeta contro

il

quale pecchiamo con eccessive e inutili emissioni di CO2 e offesa

al

dieticamente corretto. Cosa faccia bene o male alla salute ci

pensa il

grande fratello a stabilirlo. Così, per un consumatore reputato

eterno

bamboccio (che è meglio non impari mai a leggere le etichette), ci

sono i semafori nutrizionali a indicare cosa è buono e

giusto cosa no. Adottati dalla Nestlè, sin dal 2019, saranno

introdotti

obbligatoriamente dal grande fratello di Bruxelles. Il latte

finto, di

piselli (2,2% di proteine di qualità biologica inferiore a

quelle

del latte) è largamente artificiale. Per "assomigliare" al latte

la multinazionale di Vevey deve aggiungere fosfato tricalcico, vit

B2 e B12 e D. Ma queste

operazioni non potranno mai compensare le centinaia di molecole

bioattive del latte (presenti, meglio chiarirlo subito,

maggiormente - in alcuni casi

esclusivamente -, nel latte di ruminanti alimentati con foraggi

freschi e

buon fieno). Il finto latte della Nestlè sarà però benedetto e

avrà uno

"score A", superiore al latte vero. Ma solo perché la

scienza

nutrizionistica rimane ancorata al paradigma riduzionistico che

non

attribuisce valore alle proprietà nutraceutiche (al confine tra

alimento e farmaco), alle componenti non ancora completamente

messe a

fuoco ma di cui si conoscono le proprietà, a un approccio

grossolano

che si sposa perfettamente con quello dell'industria

alimentare.

Vino, formaggi stagionati e salumi saranno classificati cibi al

penultimo stadio di qualità dietetica, un solo gradino più in alto

delle

merendine spazzatura con i loro oli idrogenati, emulsionanti,

conservanti, anti-ossidanti, coloranti, zeppe di chimica. Tutto

ciò

riflette la forza delle lobby multinazionali che, oltre che sulle

istituzioni politiche, hanno molti modi per influenzare anche

quelle

mediche e scientifiche.

Il

non

latte della Nestlè (intanto c'è scritto milk)

Il

non

latte della Nestlè (intanto c'è scritto milk)

La nuova morale prevede che ogni desiderio e ogni perversione

siano

lecite, siano un "diritto" inalienabile, poi, però, intende

regolare la vita quotidiana

come mai nessuna dittatura è riuscita ad attuare.. e non parliamo

di

diritto alla privacy, in un mondo del capitalismo della

sorveglianza

che ti spia ovunque. Dalla sua, il grande fratello ha gli

strumenti

tecnologici che consentono non solo di spiare ma anche di

controllare

in modo attivo quello che facciamo e di privarci di ogni libertà

di

scelta. Pensiamo ai frigoriferi connessi, alle bottiglie connesse.

Superata una certa dose di calorie o di grammi di alcool

giornalieri il

frigo non si aprirà, le bottiglie non erogheranno il loro

contenuto

(ovviamente non sarà lecito "nascondere" cibo e alcoolici e

detenerli

in modalità che sfuggano al controllo). Il grande fratello si

preoccupa

(dice lui) della nostra salute e della salute del pianeta,

vuole

tenerci a stecchetto per il bene nostro e delle generazioni a

venire e concederci solo mezzo bicchiere di vino

annacquato, mezzo bicchiere di latte di piselli, una manciata di

farina

di tarme, qualche foglia di insalatina cresciuta alla luce dei led

in

idroponica. Gli schiavi dell'antichità stavano meglio perché per

non rovinare il capitale i padroni li alimentavano abbastanza

bene. Non parliamo delle bistecche, peccato mortale (in un

contesto dove peccato e inferno sono dichiarati dalla chiesa ex

cattolica concetti "superati"). È il trionfo dei novelli puritani,

dell'ascetismo coatto, dei nuovi Girolamo Savonarola, degli

"eletti"

che si senton0 in diritto di mortificare, sadicamente, il

prossimo.

Il capitalismo "sostenibile" vuole

distruggere l'industria

lattiero-casearia

La Nestlè, con il suo Wunda, non lancia proclami

vegan-ambientalisti, crociate contro le produzioni animali come,

vedremo oltre, fanno altri. Non

potrebbe farlo, considerata la sua storia. Punta al profitto

offrendo,

come sempre nella storia dell'industria alimentare, nuovi prodotti

che

rispondono a una domanda di novità da parte di un consumatore

sprovveduto, disposto a pagare caro l'assemblaggio di materie

prime

low-cost, oggetto di nuove modalità di trasformazione,

manipolazione,

e ricombinazione e... il fattore modaiolo, cui pensano i media

(appendice del sistema tecno-industrial-finanziario. Nestlè nasce

nel 1866

con il latte in polvere, ampliando poi l'attività produttiva al

cioccolato al latte e al

latte condensato. Se, oggi, il finto latte farà chiudere stalle e

latterie non sarà una novità. I prodotti Nestlè hanno soppiantato

il

latte materno sulla base di indicazioni mediche "igieniste" che

sono

state nel tempo sconfessate, sino alla recente "riabilitazione"

dell'allatamento al seno (da non riabilitare, invece, generazioni

di

pediatri che prendevano soldi dall'industria). Ma, oltre a privare

del

latte materno generazioni di bimbi in tutto il mondo, Nestlè, con

il suo

latte in polvere e condensato (un "lunga conservazione" in

anticipo

dell'era UHT) ha anche dirottato il consumatore dal

consumare latte

fresco delle latterie e stalle "a km 0".

Non ha la storia della Nestlè, invece, la rampante Oatly che

proclama apertis

verbis: «Il nostro obiettivo è distruggere una delle più grandi

industrie del mondo – quella della produzione del latte – e nel

processo aprire una nuova strada per il sistema alimentare», ha

scritto

Toni Petersson, amministratore delegato di Oatly, prima della

quotazione al Nasdaq. Il tenore delle campagne pubblicitarie della

società è altrettanto aggressivo. Per operare il salto, da

una piccola

azienda che operava in Svezia a una società quotata a Wall Street,

Oatly è ricorsa alla società leader di investimenti

Blackstone,

del miliardario Stephen Schwarzman. Blackstone è responsabile,

attraverso due società brasiliane (Hidrovias do Brasil e

Pátria

Investimentos) della deforestazione dell'Amazzonia.

Blackstone possiede

la maggioranza di Hidrovias mentre Pátria è

possedura per più del 50%

da Hidrovias e, per un 10%, dalla stessa Blackstone.

Queste società di logistica operano il trasporto della soia e del

grano con immense chiatte. Esse muovono dal nuovo terminal

fluviale di Mirituba, collocati su

un affluente del Rio delle Amazzoni, nello stato del Paranà. Il

terminal è gestito da Hidrovias e può operare grazie

alla nuova

autostrada M-163 che le società controllate da Blackstone hanno

contribuito, attraverso il reperimento di capitali, ad asfaltare e

gestire l'infrastruttura. La gravità di tutto questo è legata al

fatto

che il "bacino" di produzione agricola (soia e grano) creato dalla

M-163 è l'unica area del Brasile (dove, nel complesso, le foreste

stanno

riguadagnando terreno) che vede avanzare la deforestazione. Il

volume dei cereali e della soia trasportati attraverso la nuova

infrastruttura (centinaia di milioni di tonnellate) giustifica le

accuse. Impossibile negare il ruolo, almeno indiretto, di

Blackstone nella deforestazione. Ecco allora che Oatly, che punta

su

consumatori vegan per moda, o comuque convinti di fare scelte

positive

per la propria esclusiva salute, ma anche su consumatori

"consapevoli", che credono

che la "consumare finto latte salvi il pianeta, ha dovuto

arrampicarsi

sugli specchi per spiegare ai propri fan e clienti la giustezza

della scelta di

farsi finanziare da Blackstone (qui)(lettura

divertente e istruttiva).

Una

chiatta

di Hidrovias che trasporta la soia ai porti marittimi

verso le

destinazioni global

Una

chiatta

di Hidrovias che trasporta la soia ai porti marittimi

verso le

destinazioni global

A parte il solito macchiavellismo ("il fine giustifica i mezzi"),

che nella storia ha giustificato i peggiori orrori (vedi

Hiroschima),

Oatly azzarda contorte argomentazioni. Quella che (per loro)

dovrebbe risultare la più convincente si basa sull'astruso

concetto che, offrendo al "cattivo capitalista" un'occasione di

elevati

profitti, costui sarà indotto a disinvestire

dai business "sporchi". Ma la logica del capitalismo spinge ad

allargare all'infinito la "circolazione del capitale" di marxiana

memoria. Le strampalate argomentazioni di Oatly presuppongono che

i

business "verdi" diano sempre alti rendimenti, quelli "sporchi"

meno,

che il business "buono" sia capace di offrire indefinite

possibilità di

investimento. Aria fritta.

La natura strategica dell'attacco ai

sistemi di produzione animale

Il

caso

Oatly è, dal nostro punto di vista, altamente illuminante. Da

una parte il business del finto latte non solo non nasconde ma,

anzi,

proclama, come un grido di guerra, di voler combattere l'industria

lattiero-casearia "tradizionale" causa di una buona parte (secondo

loro) dell'effetto serra (tanto da sospettare che ci si trovi di

fronte al classico capro espiatorio). Dietro questi proclami

ideologici c'è

la spregiudicatezza di un business senza scrupoli, che non si pone

problemi etici ad essere finanziato da chi finanzia la

deforestazione

amazzonica. Esso intende far leva su consumatori influenzati dalla

propaganda delle organizzazioni ambientaliste che, con i loro

anatemi,

le loro profezie apocalittiche, le loro benedizioni e

ecoindulgenze (sono o non sono la nuova chiesa e la nuova

religione legittimati, oltre tutto, da una chiesa allo sbando?)

agiscono direttamente per favorire determinati interessi

capitalistici (anche a scapito di altri, meno forti e

spregiudicati).

Basti pensare a certe campagne sulla soia "sostenibile" o sulle

"energie rinnovabili". Gli ambientalisti, del resto,

ricevono

finanziamenti dalle multinazionali e praticano lo scambio

reciproco di

cadreghe (nei board di amministrazione). Per gli economisti, nelle

loro

fredde ma a volte lucide visioni, le organizzazioni ambientaliste

rappresentano una

industry, come le altre, una componente organica del sistema del

capitalismo delle big corporation, con i suoi fatturati e i suoi

business

plan, con i suoi manager, intercambiabili con altre companies. Ma,

proprio perché c'è questo nesso

organico tra ambientalismo e business, va preso sul serio il

grido di guerra di Oatly. Proprio perché è strumentale, proprio

perché

è spregiudicato, proprio perché è solo una strategia di profitto

esso è pericoloso. Si tratta di un business che, per

crescere, necessita di alimentare una campagna aggressiva contro i

prodotti animali, miscelando affari e ideologia (un'ideologia che

assomiglia sempre più maledettamente a una nuova religione di

stato). La campagna contro le produzioni animali, in cui si

distinguono anche i politici nostrani (vedi il "nostro" ministro

della "transizione ecologica") non

avrebbe la forza che sta mostrando se con corrispondesse a

interessi strategici del

capitalismo delle multinazionali. Dopo aver ridotto la componente

agricola delle filiere a misera cosa (con il latte a 37 cent da

noi e

25 in Lituania) la prospettiva di sostituire in larga misura le

filiere

lattiero-casearie con i prodotti artificiali è molto alletante per

garantire profitti durevoli.

Un aspetto che è bene tenere presente è che, rispetto alle

filiere

di produzione dei cereali e della soia, quelle zootecniche, almeno

in

Europa, continuano a essere basate su aziende che, tranne le

debite eccezioni,

sono a dimensione famigliare. Basti pensare che, ancora nel 2016,

in Olanda,

paese all'avanguardia zootecnica, erano più le vacche da

latte allevate in piccole stalle con 50-100 capi che quelle

presenti nelle stalle più

grosse e che, in Italia, sempre nel 2016, solo il 22% delle vacche

da latte erano allevate

in stalle con più di 100 capi. La strada per un controllo più

stretto

da parte delle multinazionali della produzione di alimenti passa

quindi

più facilmente per la sostituzione dei prodotti animali con

"sostituti" di origine

vegetale. Scordatevi la contabilità da ragionieri (spesso astrusa

e contestabile) della CO2, vi sono in ballo poste ben più

concrete. Nel caso della produzione delle materie prime

vegetali vi

sono molti

meno limiti al controllo della produzione di vaste superfici, alla

sostituzione di prodotto di una provenienza con quella di un'altra

area, al trasferimento rapido di risorse (l'industria del latte ha

tempi lenti, condizionati da quelli biologici della riproduzione e

sviluppo animale).

Un sistema interconnesso e

interdipendente che assimila

l'agricoltura all'industria per poi... scaricarla

Se è vero che, dietro i finti latti, ci sono business

strettamente

intrecciati con sistemi di finanziamento, produzioni agricoli,

trasporti altamente insostenibili (direttamente nel caso della

soia,

indirettamente in quello del "latte" di avena), non si può

dimenticare

che, oggi, oltre il 70% della soia è destinato agli allevamenti

intensivi, quelli - per essere chiari - che dipendono per

l'alimentazione del loro bestiame da prodotti non ottenuti in

azienda o

nel territorio. La soia è una delle colture più legate all'uso di

diserbanti (vedi, in Argentina - il caso più eclatante e citato -,

gli

impatti sulla salute dell'uso del glifosate) e alla deforestazione

(insieme alla palma). Il suo utilizzo è crescente perché,

paradossalmente, crescono insieme i consumi di prodotti animali

(vedi

Cina) e quelli di prodotti vegan (soprattutto in Europa). La

maggior

parte della soia è destinata all'allevamento suino ma, non si può

dimenticare che anche l'allevamento da latte ne è fortemente

dipendente (come sanno bene gli allevatori che pagano la soia il

40%

più del periodo pre-Covid). Base dell'alimentazione dei maiali e

delle

vacche che producono i "vanti del made in Italy", i prodotti dop

quali

i grana e i prosciutti crudi, sono il mais e la soia. E se la soia

produce i suoi impatti negativi oltremare, il mais, seppure

oggi largamente importato (quando sino a vent'anni fa eravano

autosufficienti), i suoi impatti li esplica qui da noi. E non sono

leggeri. L'ultimo rapporto Ispra sulla qualità delle acque dei

nostri

fiumi indica che la situazione non migliora. La presenza di

pesticidi,

oltre i limiti di legge, è da imputare alle monocolture del mais e

del

riso (pianura padana), ma, non dimentichiamolo in clima di caccia

alle streghe contro le produzioni animali, anche alla viticoltura

e alla melicoltura

(Trentino-Südtirol).

Indubbio è quindi il forte intreccio

dell'agricoltura (e dell'allevamwnto) con il sistema di quelle

multinazionali che stanno

operando la sostituzione dei prodotti di origine animale con

quelli

vegetali (un sistema che unisce "vecchie conoscenze" con nuovi

attori).

Non solo perché una materia prima come la soia è la stessa dei

prodotti

vegan ma anche perché l'industria che trasforma il latte europeo e

che

lavora le carni sta essa stessa acquistando marchi del settore

della

finta carne e del finto latte. Non solo Nestlè, ma anche i

principali

player europei del settore, stanno investendo nel finto latte e

nei finti

latticini. Uniliver, Kraft e Nestlè ma anche, per

venire a marchi a noi noti, Danone, Lactalis, Granarolo.

Buona

parte del latte italiano viene conferito a marchi che già stanno

operando nel settore antagonista al latte (e alla carne). Essere

nelle

mani dell'industria e delle multinazionali non è rassicurante per

i

nostri allevatori. Essi dipendono da un sistema largamente

governato

dalle multinazionali, sia per l'approvvigionamento di mezzi

tecnici che

per lo sbocco dei prodotti. Come si fa a dormire sonni tranquilli

sul futuro? Incorporato entro filiere agroindustriali,

l'allevamento "intensivo" (non è poi una parolaccia e si può

intendere in tanti modi) si è evoluto sotto la spinta di

prezzi sempre

più vili del latte e della carne, mentre il rapporto tra questi

prezzi

e quelli delle attrezzature, dei mangimi, e dei fitofarmaci (per

non offendere troppo coloro che si offendono e indignano a

hiamarli con un nome che incute, giustamente, sospetto e paura) è

andato sempre peggiorando, sino all'ultima impennata del prezzo

della soia e dei

cereali. Per reggere si sono ampliate le aziende (quelle scomparse

non sono più lì a lamentarsi), intensificata la

produzione, adottate tecniche e attrezzature per operare in tempi

sempre più veloci, con capacità operative e potenze sempre

maggiori.

Una rincorsa inutile perché il rapporto tra prezzi dei prodotti e

dei

mezzi tecnici continua a peggiorare in quanto è l'industria ad

avvantaggiarsi dell'aumento di produttività con il graduale

peggioramento anche del rapporto tra prezzo pagato al produttore

agricolo e quello del prodotto alimentare al consumo. L'immagine

può

essere quella di un limone spremuto, che poi viene gettato.

Quanto più le multinazionali spostano il loro business verso

(pseudo) produzioni "amiche del clima", quanto meno esse saranno

disposte a tutelare - per il proprio interesse -, con il peso del

loro

potere di lobbying, il settore della produzione animale dagli

attacchi

dell'ambientalismo che già ora preme per una pesante tassazione

dei

prodotti animali per favorire il finto latte e la finta carne.

Troppo sono poi gli intrecci tra interessi agricoli

(o di chi li rappresenta) e quelli industriali per sperare in

un'efficace difesa dell'agricoltura. In che direzione deve

allora muoversi per sfuggire alla morsa tra ambientalismo

e il sistema delle multinazionali dell'agrofood entro la quale

rischia

di restare stritolata? Con il rischio che esso appaia un mero

slogan,

ma con il proposito di fornire qualche elemento che lo sostanzi di

contentuti, osiamo asserire: "Con l'alleanza rurale!".

Presupposto dell'alleanza: ripristinare

lo spazio rurale,

annullato nella morsa tra parchizzazione, cementificazione,

agricoltura

industralizzata

Un primo punto fermo, da chiarire subito, riguarda la condizione

di esistenza della realtà

rurale che non può prescidere dalla presenza di un'agricoltura che

produce cibo e alimenta filiere locali di trasformazione e consumo

(pur

potendo esportare parte del prodotto e pur potendo produrre, come

anche un tempo, prodotti no food). Una landa di chilometri

quadrati

spianata al laser non è "paesaggio rurale", non appartiene

allo "spazio rurale". La

differenza tra le lande dell'agricoltura industrializzata e la

campagna

è la compresenza, insieme alla funzione di produzione edi

trasformazione

di alimenti, di una componente residenziale. Se un paesaggio

ameno,

popolato di seconde case o ville non è più campagna, non lo è

nemmeno il territorio sodomizzato da un'agricoltura

industrializzata, che

scaccia letteralmente gli abitanti per l'invivibilità delle

condizioni

che si vengono a determinare. Non sono solo le maxi porcilaie da

100

mila suini, le aziende bioenergetiche (cammuffate da agricole) per

la

produzione di biogas, le irrorazioni di liquami che inducono a

scappare

dalla (ex)campagna. Eh no, ancora una volta la caccia alle streghe

contro le produzioni animali non deve far dimenticare che le

monocolture insostenibili sono anche quelle della produzione

vegetale.

Oltre agli inconvenienti delle maxi porcilaie vi sono anche le

derive dei pesticidi (che fanno peggio alla salute, anche se va

ricordato che nelle esalazioni di liquami e vasconi non c'è solo

l'odore ma prodotti volatili tossici). Come nel caso delle colline

del prosecco, una produzione insostenibile non solo per il largo

uso di

fitofarmaci, ma anche per le sistemazioni del terreno, i sistemi

di lavorazione e il diserbo (glifosate) dei filari che provocano

l'erosione. Uno studio

dell'Università di Padova ammonisce che ogni bottiglia stappata

dell'eccellenza della viticoltura veneta comporta la perdita di 4

kg di terra.

La vita rurale era caratterizzata da una multifunzionalità

implicita: essa garantiva l'espletamento di tante attività,

alcune lavorative, altre al tempo stesso utilitaristiche e

di

"svago". Così per le raccolte (funghi, piante commestibili)

e le

attività para-venatorie (piccoli animali, archetti per gli

uccelli) e per la stessa caccia e pesca. Alle attività agricole

erano

connesse diverse attività artigianali (fabbri, falegnami, bottai,

carradori, casari, mugnai, frantoiani). L'agricoltura

industrializzata ha comportato una drastica riduzione di queste

attività. Filari, siepi, boschetti, stagni, piccole aree

umide

creavano un mosaico che favoriva la presenza di fauna

selvatica terrestre,, di avifauna e di ittiofauna.

L'uso massiccio dei pesticidi, nonché l'eliminazione delle

"bordure",

l'estensione a dismisura della dimensione dei campi, l'utilizzo di

potenti e veloci

macchine agricole e dei loro organi in movimento hanno contribuito

direttamente (animali arrotati) o indirettamente (mancanza di

rifugi, mancanza di risorse

alimentari come gli insetti per la nutrizione degli uccelli) a

fare un deserto dove furoreggiano i nocivi opportunisti che

regnano su un territorio degradato e impoverito come nutrie e

corvidi (gazza ladra e cornacchia grigia che hanno sterminato i

passeracei). Sono

cambiati anche i tempi e i ritmi delle lavorazioni, il tipo di

residui

colturali lasciati in campo. Sono diminuiti i prati stabili. Il

risultato è un territorio che non consente la riproduzione di

uccelli e

mammiferi e la conseguente necessità del rilascio di selvaggina

"pronta caccia"

all'apertura della stagione che fa scadere non poco l'attività

venatoria (vedasi i poveri fagiani che paiono dei polli pronti a

farsi prendere con le mani) . Bastano questi pochi accenni per

capire come la possibilità di alleanza tra mondo agricolo e

venatorio,

una delle componenti chiave dell'alleanza rurale, può essere

possibile solo se,

da entrambe le parti, si intende riconsiderare la propria

attività.

Il mondo agricolo è esasperato dall'insostenibilità dei danni

provocati dai cinghiali che, con buona ragione, attribuisce ai

cacciatori i quali, in troppe zone e occasioni, come ampiamente

documentato, hanno immesso cinghiali o

scrofe domestiche nell'ambiente. Non solo ma non si assoggettano

facilmente

alle politiche di eradicazione (risparmiando le scrofe e riducendo

il

prelievo potenzialmente possibile). Ai cacciatori si può anche

chiedere

che prendano in considerazione una riforma che li coinvolga

maggiormente nella gestione del territorio, superando

l'anacronismo

della selvaggina "patrimonio indisponibile dello stato" per

assegnarne

la proprietà ad associazioni territoriali (da non confondere con

le riserve private) formate dai proprietari e conduttori dei

terreni e dai

cacciatori. Il riconoscimento alla parte agricola il diritto a

ricavare

(in forma consortile e associata con i cacciatori) un frutto dalla

selvaggina rappresenta uno stimolo a cambiare rotta, a rivedere

l'orientamento industrializzato dell'attività agricola, a

ripristinare

la campagna, la multifunzionalità. Purtroppo appena si accena a

questi ragionamenti, che porebbero su solide basi l'allenza

agrovenatoria, le associazioni e i singoli cacciatori si

abbandonano alla demagogia: "volete la caccia solo per i ricchi".

Non è così. Ma se non si capisce che l'ambientalismo non

perderà occasione per mettere sempre più bastoni tra le ruote

all'attività venatoria e che solo l'alleanza con il mondo agricolo

può creare un fronte di resistenza forte si merita di andare a

casa.

Cambiare rotta, per esempio rivedendo il razionamento a base di

trinciato di mais e mangimi proteici a base di soia a favore del

ripristino dei prati permanenti, delle rotazioni degli erbai

poliennali

(medicai ecc.), ripristinando anche siepi, filari, stagni,

significa al tempo stesso sottrarsi al circolo vizioso

che l'industria impone all'azienda agricola (prezzi calanti, nuove

tecnologie, aumento compulsivo della produttività (per vacca, per

ettaro, per ora di lavoro) e creare opportunità di alleanza con il

mondo venatorio ma anche il cittadino che cerca occasioni

ricreative e la componente meno ideologica del mondo

ambientalista. Consente, staccando il piede dal pedale

dell'accelleratore, di valorizzare i reimpieghi, di ri-attivare

attività e funzioni rurali un tempo già svolte in ambito agricolo:

non solo trasformazione dei

prodotti, in azienda o presso laboratori "di paese", ma anche

funzioni

abitative o turistiche, ricreative, venatorie (da estendere a una

generalità di aziende e non solo a riserve e agriturismi).

Prodotti più amici dell'ecosistema (di

quelli vegan e pseudo eco)

Lo sbocco locale della produzione può certo trarre incentivo da

un ripristino della qualità della campagna che, a sua volta può,

anche riattivando la trasformazione artigianale, contribuire a

fare rinascere - anche nelle lande ora abbruttite dalle

monocolture intensive - le osterie di campagna (quelle vere, non

le parodie per milanesi) una componente essenziale eun nodo

importantissimo della vita rurale. Lo stesso vale per i piccoli

negozi che, insieme ai laboratori artigianali di trasformazione e

alle osterie posssono ricreare un tessuto rurale credibile. Tutto

ciò non può ovviamente rappresentare l'unica

soluzione per lo sbocco della produzione. Si deve aggiungere uno

sviluppo della filiera corta che riesca a collegarsi con i

mercati cittadini (mercati contadini, gas, abbonamenti spesa,

spesa a

domicilio). Ma tutto ciò non basta. Si tratta di entrare nei

mercati con prodotti che rispondano a quelle esigenze del

consumatore che, in modo distorto, l'industria intende soddisfare

con i finti latticini e la dinta carne. Le stesse grandi industrie

del settore lattiero-caseario si

stanno rendendo conto che la risposta al "non latte" e al

"non yoghurt" è l'offerta al

consumatore di prodotti che, sul piano nutrizionale ma anche su

quello

dell'impatto ecologico, risultino superiori ai "succedanei" vegan.

Non

si riuscirà a convincere i vegani militanti, che rifiutano anche i

prodotti degli animali allevati nel modo più amorevole, che godono

della piena libertà di esprimere il proprio comportamento

specifico,

che contribuiscono alla biodiversità, alle funzioni ecosistemiche

dell'agricoltura ecc. ecc., però si potrà fare breccia su chi

intende

l'ecologia non come una religione dogmatica e arcigna ma qualcosa

da verificare senza

pregiudizi. Nel post precedente (qui)

abbiamo

messo in evidenza come l'allevamento animale, favorendo la

fertilità

naturale, sia attraverso la produzione di concime organico che

attraverso l'alimentazione a base di foraggi di prati e di

pascolo, può

favorire a ridurre gli impatti climalteranti, specie attraverso il

ripristino di quella dotazione di sostanza organica che

l'agricoltura

industrializzata, con l'eccesso di lavorazioni del terreno, la

costipazione del suolo, l'uso di concimi chimici e pesticidi, ha

dilapidato.

Dobbiamo farlo non solo per stoccare CO2 (che nell'humus del suolo

di

una prateria può essere immobilizzato molto più a lungo che nel

soprassuolo

forestale) ma per ridurre il fenomeno erosivo che l'agricoltura

industrializzata ha reso grave, per ripristinare le capacità del

terreno agrario, riportando una ricca vita biologica di nutrire e

proteggere le piante, di accumulare acqua, di detossificare e

depurare.

Oggi, ascoltando gli interessi industriali che la vogliono tenere

in

pugno (fino a quando la daranno in pasto all'ambientalismo come

vittima

sacrificale), la zootecnia e l'agricoltura tutta non riescono a

concepire uno scenario diverso, a capire che quello spazio che si

apre

per prodotti percepiti (si sottolinea percepiti) come più amici

dell'ambiente può essere colmato, con prodotti realmente

ecologici,

dalla zootecnia e dall'agricoltura stesse. Se cambiano rotta, se

si

staccano dal giogo industriale che, per esempio, porta le

organizzazioni agricole svizzere (nonostante la forte diffusione

dell'agricoltura biologica in Svizzera con oltre il 10% del

fatturato

alimentare e il 16% della superficie agricola) a difendere in modo

accanito i pesticidi, ovvero la dipendenza all'industria chimica

(in

Svizzera c'è Novartis, guarda caso). Non c'è dubbio che la

transizione a

un'agricoltura senza pesticidi di sintesi non può che essere

graduale.

I sistemi agricoli si sono modellati sull'utilizzo di pesticidi e

concimi chimici (a partire dalle varietà coltivate) e sono

necessarie

forti misure di sostegno per un passaggio ad un sistema senza

fitofarmaci. Ma vedere le organizzazioni agricole fare campagna

pro

pesticidi, allendosi con l'industria chimica contro il consumatore

(che,

in questo caso ha pieno diritto di dire la sua, non come nel caso

del referendum sulle modifiche alla legge sulla fauna per poter

contenere la proliferazione dei lupi) lascia l'amaro in bocca

perché significa dare argomenti all'ambientalismo e, invece di

cercare

l'alleanza, quantomeno la comprensione, del consumatore (urbano e

non) preoccupato per

la salute dell'ambiente e propria, spingerlo sulla linea

ambientalista

radicale (in tema di parchi e grandi predatori tanto per

cominciare). Ma è anche la possibilità stessa di un'alleanza

rurale, in nome di una campagna più vivibile e attrattiva che

viene resa più difficile dalla linea pro pesticidi delle

organizzazioni

agricole, mentre ci si accoda a un'industria che proma o poi

pugnalerà l'agricoltura alle spalle A Malles, in Südtirol, non

sono stati gli ecologisti da

salotto a votare a favore del referendum contro i pesticidi ma gli

abitanti rurali, che subiscono le conseguenze delle deriva dei

trattamenti "fitosanitari" ai meleti (in val Venosta monocoltura

invasiva quasi

come in val di Non).

Un

aspetto

della campagna contro di pesticidi a Malles, val Venosta

(Bolzano)

Un

aspetto

della campagna contro di pesticidi a Malles, val Venosta

(Bolzano)

D'altra parte, l'emancipazione del produttore agricolo dalla

cultura

produttivistica, quantitativa, utilitaristica, individualista

instillata dall'industria, dalle organizzazioni agricole, dal

sistema

di consulenza pubblica e privata, dall'Università e dai centri di

sperimentazione e ricerca, non è un fatto automatico ma una

difficile conquista culturale. Non si chiede solo agli agricoltori

di

operare per il recupero di una cultura rurale che può salvarli dal

rimanere schiacciati nella morsa tra ambientalismo e

multinazionali, ma

si chiede anche ai cacciatori, ai fruitori della campagna di

riavvicinare la propria mentalità a quella rurale e di

riavvicinarsi al mondo agricolo . Lo si chiede agli abitanti dei

piccoli centri che si

lamentano per la vicinanza di una stalla, che magari ha una

concimaia

"tradizionale" che profuma di buon letame (e che non si rendono

conto quanto

la pulizia dell'industria, la mania dei disinfettanti, nascondano

lo

sporco chimico, quello dalle conseguenze subdole). Si richiede un

recupero di cultura rurale al consumatore (urbano e no) che chiede

prodotti artigianali e genuini, ma poi si lamenta se non sono

sempre uguali a sé stessi, se presentano qualche difformità

estetica, non

capendo che la produzione su piccola scala, con tecniche e

attrezzature

artigianali si adatta alle condizioni cangianti dell'ambiente ed è

esposta a fattori contingenti che non sfiorano la grande industra

alimentare.

L'alleanza rurale presuppone il dialogo tra le sue diverse

componenti,

tenendo presente che la parte agricola è il cardine ma che

anch'essa

deve operare per migliorare quelle funzioni che favoriscono tutti

gli altri

attori rurali.

L'alleanza rurale non può essere una sommatoria di componenti

agricole, venatorie, turistiche, residenziali ecc. Tutte

profondamente

segnate sia dalla deruralizzazione in senso agroindustriale di

quelle

che erano le campagne che dalla falsa neo-ruralizzazione "di

consumo"

che i sociologi definiscono "gentrificazione" e che possiamo

tradurre

in linguaggio comune come il processo di trasformazione della

campagna

in un fondale scenico in grado di corrispondere ai desideri e ai

capricci

degli scappati dalla città rural-chic (vedi qui

le nostre

considerazioni sui conflitti tra gli "scappati" e il mondo rurale

autentico che, in Francia hanno portato all'approvazione di una

legge

per la tutela dei "rumori della campagna: canti di galli, campane,

muggiti, gracidare di ranocchi ecc.).

Uniti, ma se si eliminano le aberrazioni

dell'eccessiva

industrializzazione agro-zootecnica

Quando diciamo che ogni componente deve operare l'avvicinamento

alle

altre riducendo il conflitto in atto o potenziale e operando per

aumentare i fattori di incontro, ci riferiamo, vale ribadirlo,

anche alla componente

agricola. Se è vero che l'attacco ai sistemi di produzione

animale, e

più in generale a tutte le attività agricole portato avanti

dall'ambientalismo e dalle multinazionali, non risparmia

"estensivi" e

"intensivi", bio e convenzionali, piccoli e grandi, è anche

necessario

ribadire che ci sono sistemi di produzione che concorrono in modo

pesante agli impatti ambientali, al degrado del paesaggio,

all'invivibilità

della (ex)campagna, alla diffidenza del consumatore per le

produzioni

animali e vegetali. Detto questo non si può fare di ogni erba un

fascio e condannare

come insostenibili un'azienda, un comparto solo per via delle sue

dimensioni. Sia l'impatto ambientale che il benessere animali non

sono

scontati e vanno valutati nel concreto. Quindi niente "buoni" e

"cattivi" a priori. L'alleanza rurale non può non comprendere

quelle

componenti che intendono muoversi verso una logica agroecologica

anche

partendo da condizioni di partenza frutto di una generalizzata

(auto)

sottomissione economica, tecnica, culturale al sistema

agroindustriale.

Le tendenze in atto stanno trasformando quelle che sembravano

filiere

forti in nicchie, aziende grosse in aziende che fanno

fatica.

Però va rifiutata anche la linea "tutti i gatti di notte sono

grigi"

e "volemose bene", mettendo davanti come una facciata la piccola

azienda che fa pascolo e

usa prevalentemente il fieno di montagna, che si limita a

produzioni

compatibili con la realtà climatica e agronomica. Non vale

sostenenere che questa operazione è alla fine legittima

perché, "in

fondo siamo tutti uguali". La linea che "copre" sistemi che

fanno largo

uso di pesticidi e concimi chimici, che hanno eliminato la

biodiversità, ogni filare di alberi tanto per cominciare, che

praticano il diserbo

dei fossi con il glifosate, che trattano la terra in modo

talmente brutale da non far sopravvivere un lombrico non è una

linea credibile e non porta da nessuna parte. Alcuni dicono:

"facile, tanto in montagna non si può produrre di più, qui in

pianura

abbiamo costi tali che ci costringono a spingere la produzione, a

sfruttare la terra e gli animali". Ma in pianura resta comunque

più

agevole applicare la meccanizzazione, il clima e la disponibilità

di

acqua di irrigazione (dove c'è) pongono comunque meno vincoli che

in

montagna. Restare inchiodati (salvo quel tanto imposto dalla

condizionalità Pac) alla monocoltura del mais (da triciato o

pastone) è

miope. A ruota di Mila (Bolzano), che per prima ha lanciato il

latte-fieno (più ricco di omega-3 e acido linoleico coniugato ma

non

solo) anche altre aziende (per esempio la latteria Soligo che

raccoglie latte

nella montagna veneta) hanno seguito l'opportunità di utilizzare

la

certificazione europea STG (Specialità tradizionale garantita)

che,

meno nota delle DOP e IGP, rappresenta una compensazione (peraltro

non

nuova) per le tante mosse di Bruxelles, a favore delle

multinazionali.

A produrre latte-fieno è arrivata anche Granarolo, che non

raccoglie

latte sui masi. Anche in pianura si può recuperare sostenibilità

dei

sistemi agrozootecnici, rinunciare alle concentrazioni aberranti

(diverse volte tanto quelle concesse dalla direttiva nitrati eluse

con

deroghe varie). Non ha senso parlare di agroecologia e ammettere

che

certe, mentre in certe aree della bassa Lombardia interi territori

scoppino di Uba, con mega allevamenti suini e

stalle da duemila vacche da latte (che poi devono ricorre a

"rimedi"

come il biogas che rischiano di creare nuovi problemi) le

monocolture viticole e ulivicole in intere regioni del centro-sud

facciano il "deserto zootecnico", esponendo il suolo agrario, già

povero di

sostanza organica per via del clima, alla desertificazione.

Da decenni si fanno progetti sulla produzione di proteine vegetali

e

rotazioni in alternativa alla razione soia + mais; si tratta di

passare

dalla teoria alla pratica e non possono che farlo le aziende

agricole,

senza aspettarsi chissà quali aiuti dall'alto ma creandosi, da

sole o in

collaborazione con altre aziende, degli sbocchi nuovi per i loro

prodotti (in alternativa a conferire a Lactalis e simili).

Di

certo la Ue, che

infila la sostenibilità e l'ambiente in ogni frase, potrebbe fare

di

più

(non l'ha fatto nemmeno in occasione dell'ultima "riforma") ma

questo

giustifica stare ancora fermi?

L'ambientalismo lavora, le multinazionali anche; vogliono

tagliare

l'erba sotto i piedi all'agricoltura (anche quelle che ora

comprano a

prezzi insultanti la materia prima agricola). Non perché amano sul

serio la "Natura" ma perché hanno fiutato le possibilità di

metterla in

difficoltà l'agricoltura, per i loro fini.